读《苏东坡新传》李一冰

读《苏东坡新传》李一冰

.

我读过不少苏轼的诗词,也看过一些与他相关的传闻轶事,但对苏轼的了解依然是零碎杂乱的。比如我知道他很飞扬,却不知道,他也有沉郁的一面,我知道他的诗词多数奔放豁达,却不知道他亦曾历经磨难。于是我尝试想找一本比较公正的关于苏轼的传记读一读。

很庆幸,我看到了今天要介绍的这部李一冰所著的《苏东坡新传》。真的很惊喜,在这么多《苏传》里,居然还有着一位叫李一冰的老先生,穷八年之力,在经历牢狱之祸后写就的《苏东坡新传》。其他不说,单比起林语堂的《苏东坡传》来,就要高明靠谱得多,也更有性情。林语堂版你读了,很有可能会对作者生出一些轻视之意,原来久负盛名的大作家也不过如此,但李一冰版,你却只会肃然起敬。

很快就翻到了苏轼在黄州的那五年,这是我最喜欢的一个章节,也是我认为苏轼一生中最精彩的一段,我所喜欢的苏轼诗词多数都是作于此段时间。

公元1079年,那年苏轼43岁,刚刚就任湖州开始主政一方,正是意气风发的时候。但旋即就遭到弹劾告发,苏轼也因涉嫌“讥讽新法”而被缉捕入狱,这就是后世著名的“乌台诗案”了。随后死里逃生,以“犯官”的身份,辗转被贬黄州。

苏轼是否含冤,姑且不论,但是这段九死一生的囚徒经历,在我看来,却是将苏轼的一生分割成了两段。在此之前,他只是北宋一个普通的官僚,最多算是有才华一点,与掩埋历史尘土中的千千万万中国古代士大夫们并无太多区别。但黄州之后,苏轼就像一颗明星一样,一直闪烁在中华文化史上,令后人敬仰。

苏轼刚到黄州时,寄居在定惠院,此时的他尚处在劫难的惊恐中,如同一只惊弓之鸟,只求能苟全性命。白天他只在住处卧榻睡觉,到了晚上才一个人悄悄跑到院外去散散步,正如他写给其弟苏辙的诗中所记“畏蛇不下榻,睡足吾无求”一样,满怀忧惧。

后来换了一个住处,搬到了临皋亭,这个地方非常靠近长江,亭下八十余步便是大江,苏轼经常策仗江边。有一次与长子苏迈一同漫游江岸,过知州官邸不过百步,就看见一片绛赤色的崖壁,矗立在深碧色的江水中,气象挺拔雄俊。听人说,这地方就是三国时代周瑜联军大破曹操的赤壁古战场。曾经满怀济世热情的苏轼这会儿正处于人生最低潮,以为自己这一生大概功名无望了,于是在这次初游赤壁时,作下一首《赤壁怀古》》:“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁”,以追思历史英雄人物来弥补内心的空虚。

也许是时间的流逝,苏轼渐渐地从最初的惶惧和空虚中走出来,开始“扁舟草履,放浪山水间,与樵渔杂处”起来,也正是这种随性的漫游,让他更真切地感受到自然所带来的旷然天真之乐,就像他在《赤壁赋》里所作:“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭。是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适”一样,纵情山月,怡然自得。

但是“大江风月,岂可疗饥?”,贬谪犯官的收入难以支撑起家庭的生活,到了被贬黄州的第二年,苏轼一家已经手头很拮据了,并且这种流放的惩罚不知何时才是终期。所以,苏轼就希望能够有一块土地,以当躬耕自给。幸得二十年前在京做官时认识的一位朋友帮忙,才获准得到一块废弃的坡地,该地约五十余亩,位处黄州州府之东的山麓,故而号名“东坡”,苏轼的东坡居士之名亦由此而来。

苏轼在那块荒地上亲垦田地,自种黄桑,虽然辛苦,但他心里很为满足,“腐儒粗粝支百年,力耕不受众目怜”。他还按照地势高下,规划了一个蓝图,较低的湿地种植粳稻;东面平地上种上枣树和栗树,住在对江的同乡,已经应允送他桑树和果苗;在视野最佳的空地处,构筑房舍,以便安家。此时的苏轼,已经开始淡泊田野,安贫乐道了,不信,下面还有一个小故事。

苏轼的好友王巩,也因受“乌台诗案”牵连,被黜逐到了偏远的岭南,后来获赦北返,路经黄州来探望苏轼,席间苏轼问及岭南的情况,感触颇多,于是才有了后来的名句:“试问岭南应不好,却道,此心安处是吾乡”。由此可见,此时的苏轼已经心态乐观,顽强自适了。传闻,苏轼作此《定风波·常羡人间琢玉郎》词时,是受随行王巩的一位叫寓娘的歌妾所启发,真假不知,姑且不论。

至此,苏轼已经完全不似初到黄州的那般惊惧和孤独了,更多的是清醒和超然,在他的《江城子》里,苏轼是这样说的:“梦中了了醉中醒,只渊明,是前生。走遍人间,依旧却躬耕。昨夜东坡春雨足,乌鹊喜,报新晴。”,你看,只有欢乐和满足。

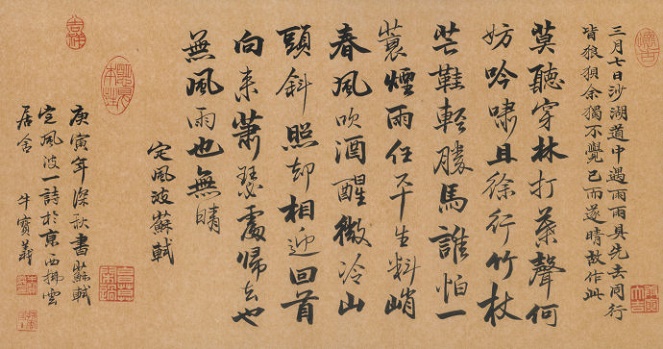

自从几年前受“诗案”所祸,苏轼至此已经没有太多仕进的念头了,一心只想在黄州作一个侍弄庄稼的农夫,于是就想再置买一些田地,以赡养家口。元丰五年三月七日那一天,他到距黄州三十里地的沙湖去看田,看完田返家的路上,天气骤变,忽然下起了大雨。他们一行人,个个淋得狼狈,独有苏轼安步徐行。不久,雨霁天晴,他很为自己这份坦荡洒脱的心怀而得意,遂作《定风波·莫听穿林打叶声》一首:“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕,一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”。

人的一生,有追求就必有失落,如果过于执意,内心便难以平静,痛苦自然也就如风雨一样,四面八方地冲蚀着你。在这里,这饱经世患的诗人,在雨中举步轻行,世事无常的变幻已全然不在心间,唯有坦然的超脱,让人神往。

元丰七年,也就是公元1084年,这一年苏轼48岁,神宗皇帝欲重新起复苏轼,授其水部员外郎,移迁至相对繁华的汝州,至此,他的境地才开始向好转变。

苏轼自元丰三年(1080)二月到达黄州,至元丰七年四月离去,在此整整住了四年三个月。黄州虽处穷僻,但住久了,一草一木,也不免有情,更别说邻里、朋友了,于是作《满庭芳》以当告别:“归去来兮,吾归何处?万里家在岷峨。百年强半,来日苦无多。坐见黄州再闰,儿童尽楚语吴歌。山中友,鸡豚社酒,相劝老东坡”。

苏轼离开黄州后,境遇变好,后又得朝堂重任,回到汴京做中书舍人,旬月之间,数次升迁,直到翰林学士,算是时来运转了。但苏轼的施政能力实在一般,比起同时代的司马光尚有不如,更别说王安石了。在之后与章惇等人的政治斗争中又多次被贬,正如其晚年在《自题金山画像》一诗中所叙:“问汝平生功业,黄州惠州儋州”,一路上都在遭贬,并且流放的地方一次比一次远,是更加偏远的广东惠州,海南儋州。

但黄州之后,再遇贬挫,他的心态已经全然不同了。在谪往惠州的路上,途径江西大庾岭(今属广东韶关)时,看到大庾岭山峰巍峨,壮丽异常,并有薄雾环绕,宛如仙境,不禁写道:“一念失垢污,身心洞清净。浩然天地间,惟我独也正”。这哪像是被贬,更像是退职回家啊,字行间全是超脱轻松、洞明清净。

这本书,我大多是在夏夜东湖骑行时的间隙在手机上读的,在这样的情境下,我对苏轼“朝上东坡步,夕上东坡步。东坡何所爱,爱此新成树”的平淡安适有了更深的感受。读到这里,我亦阴霾尽去,轻松如沐。

在回程路上,我骑车一路跨山越岗,大汗透衣,却异常畅快。或许是平日里压抑过久,运动出汗带来的力量感,让我觉得无比释放。触觉听觉也好像恢复了灵敏,我能真切地感知到夏夜东湖的热情和友好,一路上幽鸟向我鸣,夜风慰我意。

等我到凌波门的时候,已经过了零点,栈桥上只有三两个人,或散落呆坐,或依偎成对。刚刚的兴奋还未尽褪,我掏出电话,打算叫上一二朋友,载酒买瓜,来这湖边栈桥上对坐闲谈。翻找许久,竟想不出谁人可约,才反应过来,我在这个城市已无要好朋友,只好悻悻然回了宿舍。

宿舍紧邻东湖,站在天台上能看清大半的湖景。其时,月出东南,林影在地,又有皓月照窗,场地空明,正是夜游赏月的好情景,只是可惜没有张怀民,遂不得作罢,于是打开word想要尽速记下这一刻的体会。[二零二四年八月十六日晚在工学部新2舍]

我想起九百多年前的一个月明夜,有一人解衣欲睡,见月色入户,便欣然起行,相约旧友,闲步庭中,对酒引歌。